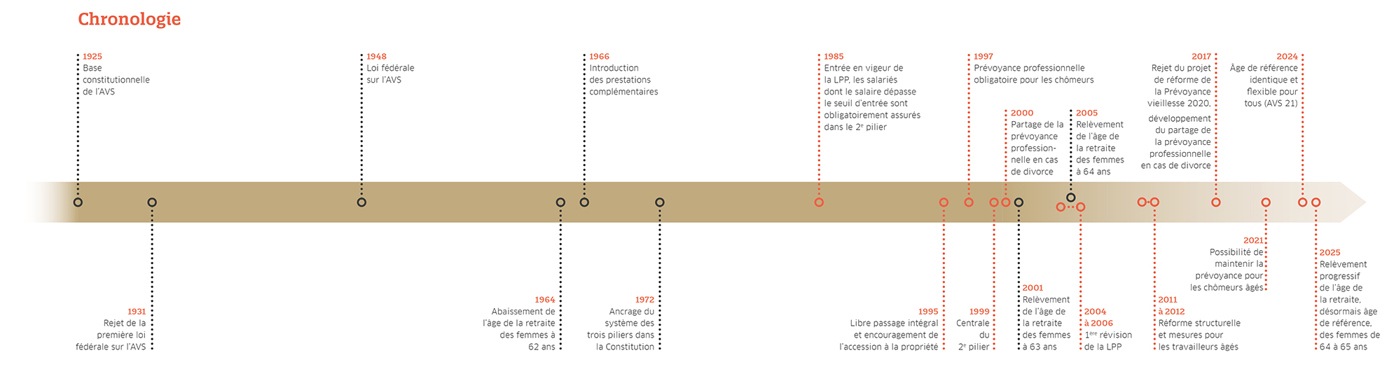

En 1972, le concept des trois piliers de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité a été inscrit dans la Constitution fédérale. La prévoyance professionnelle constitue le 2e pilier qui, avec les prestations du 1er pilier, garantit de manière appropriée le maintien du niveau de vie habituel (objectif: 60% du dernier revenu). Ce n’est que dix ans plus tard, le 25 juin 1982, que la LPP a été approuvée par les Chambres fédérales et est entrée en vigueur le 1er janvier 1985.

Avant même d’avoir vu le jour, la LPP a dû lutter pour sa survie (voir encadré). Le projet a fait l’objet de vifs débats au Parlement et a failli avorter..

La percée grâce à la primauté des cotisations

Quelques conseillers nationaux et conseillers aux États se sont alors réunis et ont remanié le projet avec des praticiens de la prévoyance professionnelle. L’objection justifiée était que le financement reposait à l’origine sur la primauté des prestations, ce qui transparaît encore dans certaines dispositions. La mise en oeuvre de la primauté des prestations aurait été beaucoup trop exigeante et trop coûteuse, en particulier pour les nombreux petits entrepreneurs (les augmentations de salaire doivent être rachetées rétroactivement à compter du début de l’assurance). La loi a donc été modifiée pour adopter le système de la primauté des cotisations et, après quelques ajustements entre le Conseil national et le Conseil des États, elle a été adoptée lors du vote final de la session d’été 1982. Il n’y a pas eu de référendum et donc pas de votation populaire.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’existait auparavant aucune réglementation en matière de prévoyance professionnelle. La loi sur les fabriques de 1914 contenait déjà des dispositions à ce sujet, qui ont été remplacées en 1958 par le Code civil (CC). En 1936, des dispositions ont été ajoutées au Code des obligations (CO). La LPP, en tant que loi-cadre, définit les exigences minimales (régime obligatoire). Mais on peut toujours faire mieux: en l’occurrence le régime surobligatoire. Au fil du temps, certaines dispositions de la loi-cadre (LPP) ont également été déclarées applicables au régime surobligatoire.

Une avalanche de paragraphes

Aujourd’hui, il y en a plus d’une centaine, sans parler des nombreuses dispositions réglementaires. L’ordonnance d’application de la LPP (OPP2) est également entrée en vigueur en 1985. Les dispositions relatives à la déductibilité fiscale des cotisations versées à des formes de prévoyance reconnues (OPP3) ont suivi le 1er janvier 1987.

La LPP de 1985 stipulait qu’elle devait être révisée pour la première fois dix ans après son entrée en vigueur. Il a fallu deux fois plus de temps pour y parvenir. Mais 1995 a marqué un tournant dans la prévoyance professionnelle, en particulier pour les salariés: l’entrée en vigueur de la loi sur le libre passage (LFLP) a fait tomber les chaînes dorées. Quiconque souhaitait changer d’employeur et donc de caisse de pensions pouvait désormais emporter non seulement ses propres cotisations, mais aussi celles de son employeur, c’est-à-dire concrètement la totalité de son avoir de vieillesse (trois calculs, le meilleur résultat pour la personne assurée étant retenu).

La première révision aboutit en 2003 en trois étapes

Près de dix ans plus tard, la 1re révision de la LPP est devenue réalité: elle a été approuvée le 3 octobre 2003. Elle est entrée en vigueur en trois étapes: tout d’abord, les dispositions relatives à la transparence, le 1er avril 2004. La deuxième étape, qui concernait la partie prestations, a pris effet le 1er janvier 2005. Le taux de conversion pour les assurés qui quittent l’assurance à l’âge de la retraite AVS a été progressivement réduit de 7.2% à 6.8% et (malheureusement) inscrit dans la loi. Cela ne rend pas impossible l’adaptation de l’assurance LPP standard à la réalité économique, mais la rend beaucoup plus difficile. Dans le même temps, le Conseil fédéral a obtenu la compétence de fixer à l’avance, chaque année civile, le taux d’intérêt minimal applicable à l’avoir de vieillesse des assurés. Jusqu’à présent, il s’élevait à 4%. Jusque dans les années 1990, la rémunération des intérêts reposait sur le principe selon lequel le taux d’intérêt minimal devait compenser le renchérissement moyen. Avec la baisse du renchérissement, les comptes de vieillesse ont été surcompensés et ont ainsi gonflé.

Son ampleur et sa complexité – surtout pour les praticiens – ont considérablement augmenté au fil des ans. Dans le même temps, l’idée collective de la prévoyance professionnelle a été de plus en plus relativisée par des dispositions individuelles.

En janvier 2006, la troisième étape de la révision a été mise en oeuvre avec les aspects fiscaux. Il est désormais possible de racheter des années de prévoyance professionnelle jusqu’à concurrence des prestations réglementaires.

À partir de 2011, la réforme structurelle a apporté des innovations. Ainsi, les personnes actives ayant atteint l’âge de la retraite peuvent continuer à cotiser à la prévoyance professionnelle jusqu’à l’âge de 70 ans. En outre, les dispositions relatives à la gouvernance et à la transparence ont été affinées. La surveillance des caisses de pensions a été redéfinie avec une surveillance directe régionale (pour laquelle les cantons peuvent également se regrouper en concordats) et une commission de haute surveillance indépendante (CHS PP).

Le 1er juillet 2014, la loi sur les fusions (procédure en cas de liquidation partielle) est venue compléter la législation sur les caisses de pensions.

Autres influences marquantes pour le 2e pilier

Ce n’est qu’une partie de l’histoire. Les révisions d’autres lois fédérales ont également entraîné des conséquences sur l’organisation de la LPP et de la LFLP: les dispositions relatives au droit du divorce dans le Code civil (CC), l’adaptation de la loi sur l’assurance-chômage (LACI), qui a introduit l’assurance LPP obligatoire pour les indemnités journalières de l’AC supérieures à un certain montant via une institution supplétive. Plus récemment, il convient de mentionner les révisions de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) au 1er janvier 2021 et de l’AVS au 1er janvier 2024.

La révision de la LPC a permis le maintien de l’assurance dans la caisse de pensions actuelle pour les assurés âgés de 58 ans et plus qui perdent leur emploi suite à un licenciement par leur employeur. La révision de la législation sur l’AVS a introduit le nouvel âge de référence de 65 ans pour les deux sexes dans la LPP et a ancré dans la loi, à titre obligatoire, la retraite anticipée, le report et la retraite partielle, que les caisses de pensions ne pouvaient jusqu’à présent réglementer que sur une base volontaire.

Les dernières révisions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) ont aussi apporté des changements aux prestations d’invalidité dans la LPP, notamment, à compter du 1er janvier 2021, une gradation plus fine du degré d’invalidité avec des délais de transition correspondants. Elles ont également été déclarées applicables à la prévoyance professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles obligations de déclaration s’appliquent aux services spécialisés d’aide au recouvrement et aux institutions de prévoyance et de libre passage afin de garantir le respect des obligations alimentaires. Après notification, les institutions de prévoyance professionnelle ne pourront plus verser la prestation correspondante à la personne assurée avec effet libératoire.

L’influence des juges

Les arrêts rendus par les plus hautes instances judiciaires ont également joué un rôle important dans l’élaboration de la LPP. Ils ont permis de corriger ou de clarifier des situations peu claires ou initialement incertaines dans leur application. On pense notamment à la rectification selon laquelle les prestations de risque LPP doivent être versées non seulement en cas de maladie, mais aussi en cas d’accident. En outre, des principes spécifiques ont été établis pour l’évaluation des cas d’invalidité, qui s’appliquent désormais de manière globale (par exemple, le lien temporel et matériel).

Au vu des nombreuses modifications et adaptations apportées à la législation et à la jurisprudence, deux constatations s’imposent: l’étendue et la complexité – surtout pour les praticiens – ont considérablement augmenté au fil des ans. En revanche, l’idée collective de la prévoyance professionnelle a été de plus en plus relativisée par des dispositions individuelles. Cela se manifeste notamment dans les domaines suivants: liberté de choix du type de prestation, de l’étendue des prestations (retraite partielle) et du moment de la perception des prestations, versement en espèces de la prestation de libre passage, possibilités spécifiques en matière d’encouragement à la propriété du logement, répartition des avoirs de vieillesse en cas de divorce, pouvoir de décision en matière de placements (plans de prévoyance 1e).

Le patchwork face à l’engorgement des réformes

Si l’on examine la révision d’autres lois fédérales ainsi que la jurisprudence, on se rend compte à quel point il était difficile pour les responsables des caisses de pensions de répondre aux besoins d’adaptation, tant sur le plan du contenu que sur celui du calendrier. La question principale était de savoir si les dispositions devaient être mises en oeuvre en vertu de la loi ou si l’adaptation était facultative. Il n’est pas toujours facile de répondre à cette question, qui permet de déterminer s’il s’agit de normes contraignantes (obligatoires) ou facultatives (surobligatoires).

La crise financière qui a débuté en 2007 a posé un défi particulier aux acteurs du 2e pilier, notamment parce que les degrés de couverture des caisses de pensions ont brusquement diminué, voire se sont effondrés. En cette période, non seulement les responsables des caisses de pensions ont été appelés à assumer leurs responsabilités, mais aussi les organes de révision, les experts en caisses de pensions et les autorités de surveillance. De plus, les assurés et les employeurs ont souvent été confrontés à des contributions d’assainissement.

Les caisses de pensions ont dû s’adapter, notamment en ce qui concerne les documents requis, en particulier les règlements des caisses de pensions, et principalement le règlement des prestations. Au début de la LPP, c’était le seul règlement dont chaque caisse de pensions devait disposer. Aujourd’hui, chaque institution de prévoyance doit également disposer de règlements sur les placements, l’organisation, la liquidation partielle et les provisions. En outre, des formulaires et des notices doivent être rédigés pour de nombreuses opérations (par exemple, rachats, encouragement à la propriété du logement, sortie, retraite).

Un mouvement perpétuel

Il va de soi que les mutations correspondantes doivent pouvoir être traitées électroniquement dans le respect de la législation. Pour cela, un système de gestion électronique fiable est indispensable.

Comme nous l’avons vu, la complexité de la prévoyance professionnelle n’a cessé d’augmenter depuis la création de la LPP. Les organes concernés, en particulier les membres de la direction et du conseil de fondation, doivent donc se former en permanence afin de pouvoir relever les défis importants qui se présentent.

Enfin, il est clair qu’avec l’âge, les coûts liés à la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle ont également augmenté de manière constante.

Au fil des ans, la loi, autrefois facile à appliquer, est devenue un monstre bureaucratique en raison des nombreuses nouvelles dispositions. D’autres réformes de la prévoyance vieillesse (taux de conversion réaliste, etc.) ont jusqu’à présent échoué dans les urnes.

Take aways

- La genèse de la LPP a été longue et difficile: après des décennies de discussions, la loi sur la prévoyance professionnelle est entrée en vigueur en janvier 1985.

- En 1995, la loi sur le libre passage (LFLP) est venue s’y ajouter. Celle-ci permet de conserver son avoir de caisse de pension même en cas de changement d’employeur.

- Une loi concise de 40 articles est devenue un patchwork de plus de 100 dispositions. Outre les législateurs, les tribunaux ont également contribué à cette évolution.

Comment une loi pratique est devenue un monstre